About

おこぷろ 親子に寄り添う連携支援プロジェクトとは

すべてのこどもが安心して成長できるよう、家族まるごと支えられるよう、

医療と教育、福祉などの連携を目指し、さまざまな活動を行っています。

このようなことをしています

こどもがより安心できる環境作りへの提言

病気や障がいがあるこどももみんなが安心して成長する社会に向けて当事者、専門家の知見から提言を行う予定です。

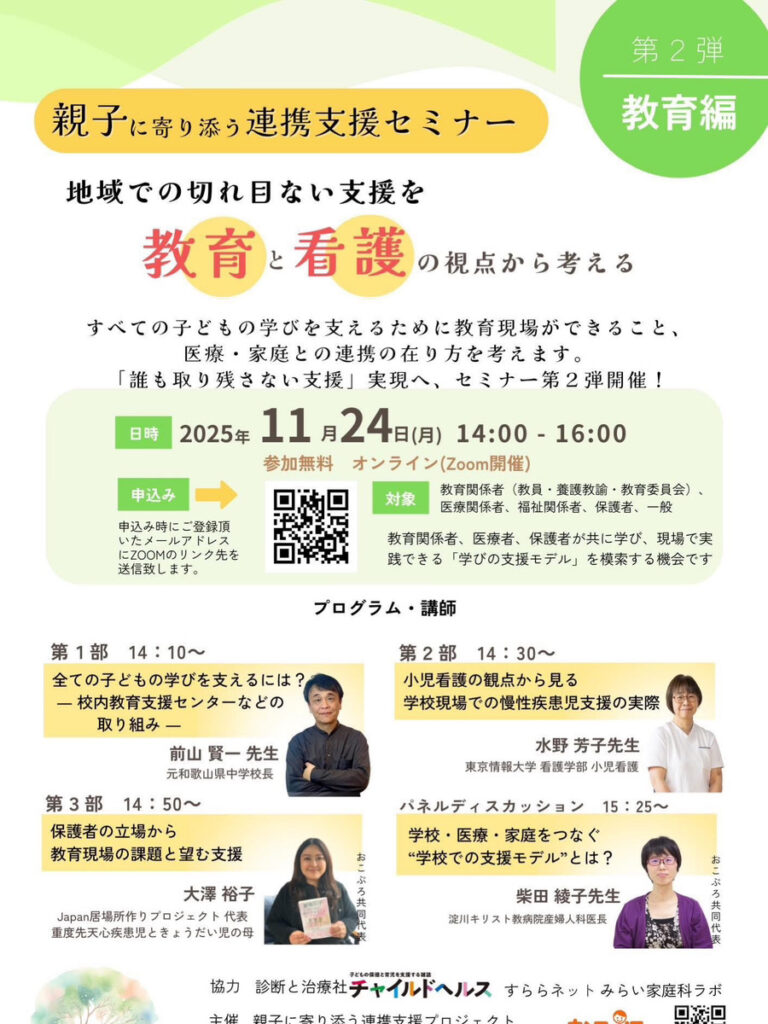

講演会・勉強会・シンポジウム

医療と教育、社会課題などをテーマにした会を開催しています。日本全国から参加できるようオンラインにて参加できます。

連携支援の情報共有

授業や校外学習などでの合理的配慮など、学校等で求められる対応、その具体的な事例、保護者との調整、確認事項等についての情報共有を行います。

医療と教育をつなぐために

- 情報共有シートで健康状態や共有事項の見える化

-

本人やご家族と学校の意見調整がよりしやすくなるために活用しやすい情報共有シートの作成、それを元にした体育やその他の活動で、配慮するべき事項と具体的な支援内容を把握し、実施るための支援を行います。

- 1人に集中する負担を軽減する

-

保護者や担任の先生のみに責任や役割が集中しすぎてしまうことを回避し、全体でこどもを守り成長をサポートするための支援体制、多業種連携に向け今の時代に合わせた提案を行っていきます。

Proposal

こども版ケアマネジャーの全国配置による包括的支援体制の構築

こども達と支える家族をひとりぼっちにしない!

方策の提案

現在、日本のこどもたちを取り巻く支援体制には、以下のような課題が存在します。

これらの課題を解決するため、フィンランドの「ネウボラ」制度や日本の高齢者支援におけるケアマネジャーの考え方を参考に、こども版ケアマネジャーの全国配置を提案します。

フィンランドのネウボラ制度の特徴

ネウボラは、妊娠期から就学前までのこどもと家族を対象に、保健師が継続的にサポートを行う制度です。担当者が一貫して関わることで、信頼関係を築き、問題の早期発見や予防につながっています。

高齢者支援におけるケアマネジャーの役割

ケアマネジャーは、要介護者の状況を把握し、適切な介護サービスを調整・提供する専門職です。利用者と長期的に関わり、個々のニーズに応じた支援を行っています。この専門職同士の連携、調整役を担う人材をおくことは、支援の隙間をつなぐことにつながると考えています。

こども版ケアマネジャーの導入による期待される効果

継続的な支援による信頼関係の構築

一人の専門職が長期的に関わることで、こどもや保護者との信頼関係が深まり、安心感を提供します。

包括的な支援の提供

教育、医療、福祉など多方面の情報を統合し、こども一人ひとりに最適な支援計画を策定・実施します。

支援の途切れ防止

継続的なフォローアップにより、支援の途切れを防ぎ、こどもや保護者の孤立を防止します。

以上の観点から、こども版ケアマネジャーの全国配置を進めることで、

こどもたちが安心して成長できる社会の実現を目指します。

以上の観点から、こども版ケアマネジャーの全国配置を進めることで、こどもたちが安心して成長できる社会の実現を目指します。

医療と教育をつなぐ情報共有支援モデルの確立

妊娠期から保育園幼稚園・学校・地域生活まで、切れ目のない支援を実現するために、「当事者の声」を起点とした制度の見直しと、支援現場をつなぐ新たなモデルの開発が必要だと考えています。

その中の一つとして、学校教育・保育園幼稚園での医療連携についてご提案します。現在、個別支援計画を立てる特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童生徒以外の対応調整に、特段のガイドラインはないことが多く、何かあれば児童生徒本人、家族、担任の先生の自助努力により学校生活を送っています。

また個別支援計画がある児童生徒の場合も、医療的観点を教育現場で配慮することは困難です。

しかしながら、本人を含めた関わる人によって、医療的な観点からの配慮を必要とする児童生徒の体育や特別活動等における対応については苦慮する場面も多いのが現状です。

医療と学校をつなぐ一つとして、学校生活指導管理表がありますが、その情報のみで、学校で、成長や日頃の体調に合わせた対応や、合理的配慮について協議することは難しく手探りで日々行っているのが現状です。

また、配慮については、感じ方や価値観の個人差もある中で、家族の補填により学校生活が成り立っているという面は捨てきれない事実です。

学校の中で知りたい情報や、確認事項の整理、学校生活の中での具体的な支援プランや対応ガイドラインがあることで、児童生徒、家族、教職員の安心安全につながると考えます。

また医療的側面のみならず、入院等での学習の遅れや休みがちになることなどからの人間関係、コミュニケーションなどが課題になる場合もあります。適切な支援により、児童生徒の成長をサポートすることは大切なことです。

Our Goals

私たちが目指していること

すべてのこどもが安心して大人になれる社会

教育と、医療、福祉などの連携を推進します。

退院後、不安な気持ちを抱きながら生活する家族がいます。

どこに行っても「それはご家庭でお願いします。」「○○の専門ではないので。」「お母さんなのだから。」という声に苦しむ保護者がいます。病院と、地域の接続の一つの要である学校との接続をスムーズにすることは、とても大切なことだと私たちは考えています。

どこに行っても「それはご家庭でお願いします。」「○○の専門ではないので。」「お母さんなのだから。」という声に苦しむ保護者がいます。病院と、地域の接続の一つの要である学校との接続をスムーズにすることは、とても大切なことだと私たちは考えています。

About

私たちの活動内容

合理的配慮についての情報共有シートの作成

病気や障がいを持つこどもは、日々の体調管理のため、服用や定期的な通院を行っています。こどもの体調、病状や、生活上気を付けていることを学校に伝達し、体育などで合理的配慮を受ける場合がありますが、医療の観点と教育の観点での対応に、保護者も悩みます。関係者の認識を合わせて、こどもの安心安全を確保することは重要なことです。

どんな情報を共有するのか、何について協議する必要があるのかを見える化していくために情報共有ができるようにフォーマットの作成、医師、教員への参考資料を作成しています。

医療と教育連携支援ネットワーク作り

保育園、幼稚園、小学校、中学校。学校生活をスムーズに送れるよう本人も、先生も保護者もお困りごとがなるべく少なく過ごせるよう、医師や看護師、保健師などの医療従事者と、教員と現場で活かせる情報共有を研修セミナーなどを通じて行っています。

現状の課題についての実態調査

不登校、病中病後、発達障がいのお子さんを持つ親子や、教育に関する社会課題についてアンケートを実施し、その現実を見える化し、社会に具体的な施策を提案します。

今月の活動記録

どんな子もすべてのこどもが安心して成長できるように私たち大人が

同じ想いを共有し、あたたかい社会をともに目指しませんか?

Message

代表あいさつ

親子に寄り添う連携支援プロジェクト発起人共同代表の大澤裕子と申します。

活動の原点は、保育園の見学さえも断られた経験でした。

先天性心疾患児の娘と社会から拒絶されたように感じたのです。

聞くと、居場所がないと感じる方の多いこと・・・ただでさえ心配事が多いお母さんにこれ以上、悲しい思いをさせたくない、もうこんな思いをするのは私だけでいい。

そう思いました。

娘の闘病で入退院を繰り返している中で

地域で居場所がなく孤独を感じたことがきっかけで

病児も障がい児も健常児もみんなが笑顔で過ごせる居場所を作ろうと非営利団体を運営しNPOや行政と協働事業を行ってきました。

こどもとこどもを守り育てている家族を社会全体で支えていくことは、とても大切なことと認識しています。

すべてのこどもが安心して成長できる環境には、人の見る目というソフト面、制度が仕組みのハード面の両面が欠かせません。そして、誰か、だけでも進まないのです。

気が付いた人が、必要なのではないか、こうしたらより良いのではないかとご自身のお立場からお考えになっている方が、ご覧くださっていると思います。

ぜひともに誰もが安心できる社会を目指して活動してまいります。

Contact

お問合せ

お問合せは以下よりお願いいたします